9/28付けの日本経済新聞の記事です。タイトルは「通信エラーほぼゼロ、プラ製の光ファイバー 慶大が開発」。慶応義塾大学の小池康博教授らの研究チームが、通信エラーがほぼ発生しないプラスチック製の光ファイバーを開発したという記事です。

記事のタイミング

この記事、株式投資の材料としても面白そうだと考え、少々調べてみました。ところが、このニュース、研究チームからのプレスリリースは9/24に行われており、日経も9/24に記事にしていました(おそらく電子版)だけだと思われます。

で、紙面で伝えたのが9/28ということのようです。タイミング外して書くな、とは言いませんが、せめて9/24にはいったん伝えた記事であることの注記ぐらいはあっても良いですよね。

開発の状況と関連銘柄

同教授と組んでいると思われるのは日東電工(6988)という会社。ずいぶんと前から研究を重ねてきているようで、2017年9月には「慶応大学の小池康博教授のグループと日東電工は、高精細な『8K』放送の普及に欠かせない大容量の光ケーブルを開発した」と報じられています。

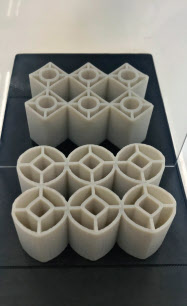

今回はそのプラスチック製光ファイバーの品質を向上させ、データセンター、車、医療等の短距離通信で課題となっている通信エラーを、ほとんど発現しないプラスチック光ファイバー(エラーフリーPOF)を開発したということです。今回のプレスリリース等には日東電工の社名は出てきませんが。

このプラスチック光ファイバーにより、通信システムの発熱、遅延、コストの問題を一気に解決することができるとのこと。データセンターの省電力化のみならず、自動車、医療、ロボティクス等における大容量リアルタイム通信への道を切り拓くものであり、次世代情報産業のコアテクノロジーとなることが期待されます。と、プレスリリースは自画自賛していました。日東電工、注目です。